静岡県の老人ホーム・介護施設情報サイト

介護お役立ち情報

終末期医療(ターミナルケア)とは?ケア内容や費用を解説

親や家族が病気で介護が必要になり、「最期をどういう風に過ごしていくか、そろそろ考えないと」とお悩みの方はいませんか?こういった話題は、切り出しにくいと感じる方も多く、何も話し合えないまま当人は話ができなくなってしまった…というケースも少なくありません。今回は、後悔のない人生の終末期を過ごしていくために、「終末期ケア(ターミナルケア)」についてご紹介します。

目次

終末期医療(ターミナルケア)とは

終末期医療(ターミナルケア)とは、余命がわずかとなったすべての方に提供されるケアです。終末期医療を受けるのに、特別な条件や資格は必要ありません。例えば、がんや心不全が進行して積極的な治療の効果が見込めなくなった方、老衰や認知症で食事が取れなくなった方などが対象となります。

終末期医療というのは、「今から始めます」という宣言や契約のようなものはありません。積極的な治療に対して効果が少なくなってきて、医師から「今後のことを考えましょう」と声をかけられたときが「始める時期」といえます。

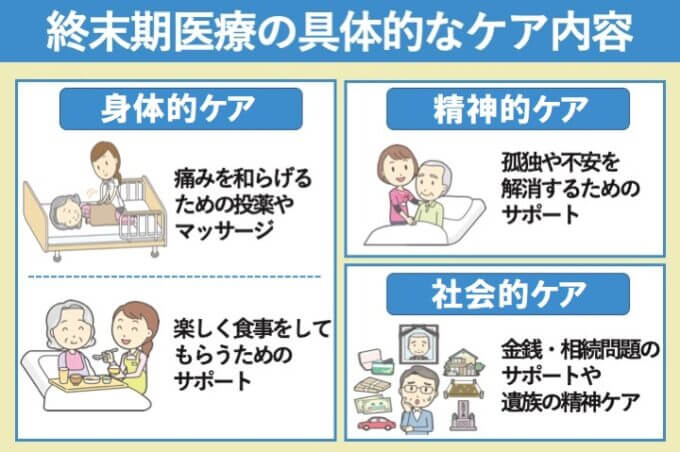

終末期医療(ターミナルケア)の具体的なケア内容

終末期になると、心と体にはさまざまな変化があらわれます。ご自身でも戸惑ってしまうような変化もありますが、どれも自然なものです。終末期医療では、それぞれの症状やつらさに対してさまざまなアプローチで対応します。

身体的ケア

終末期医療における身体的ケアとは、病気による痛みの緩和や栄養補給を行うことです。主に医療従事者が担当します。

終末期には身体の痛みを頻繁に感じることが多くなり、全身倦怠感や呼吸苦、不眠などの症状も生じるケースが多いです。それらの苦痛を和らげるために、鎮痛剤などが投薬されます。

また食事を摂取するのが難しい場合には料理をすりつぶすなど、食べやすいように工夫するのも身体的ケアのひとつです。ケースによっては、腹部に小さな穴を開けて栄養を注入する「胃ろう」やチューブを通して食べ物を送る「経管栄養」などの処置がとられることもあります。

精神的ケア

死を身近に意識するようになると、焦りや不安、悲しみ、「なぜ自分が」という怒りなど、さまざまな感情が湧き、つらさを感じます。こうした反応は自然なことですが、ひとりでは気持ちの対処が難しいことも少なくありません。終末期ケアでは、薬を使うこともありますが、患者さまのお話をじっくりお伺いすることを大切にします。つらさについて口にしたり、誰かと話し合ったりすることで、ご自身がどんな気持ちなのかに気がつき、つらさが緩和されることが期待されます。

また、ご家族やご友人と過ごせる時間を可能な限りつくる、お部屋に写真等を飾るなど、孤独や寂しさを感じる機会を減らせるようなサポートもいたします。

社会的ケア

終末期には、自分と周りとの関係性で悩むことも増えます。つらさに任せて発した言葉でご家族との関係がこじれてしまったり、金銭的な不安が生じたり、遺産相続の問題に悩まされたりと、ひとりでは解決の難しいことも多いです。利用できる保険サービスの調整など、安心して終末期を過ごせるよう、医療スタッフやソーシャルワーカー等がサポートします。また、大切なご家族を亡くした遺族の方の心のケアに力を入れている施設もあります。

終末期医療(ターミナルケア)が受けられる場所

終末期医療は、基本的には患者さまやご家族の望む場所で受けることができます。ただし、病状や必要な医療的ケアの種類によっては、必ずしもご希望に添えない場合もあります。

病院

病院は、代表的な終末期医療の提供場所です。いつでも看護師や介護士、医師などの医療スタッフが近くにいるため、安心感がありご家族の介護負担も少ないというメリットがある一方、面会時間に制限があることをデメリットと感じる方もいるかもしれません。医療的なケアが必要な方や、ご家族が介護にかけられる労力に限りのある方に向いているといえます。

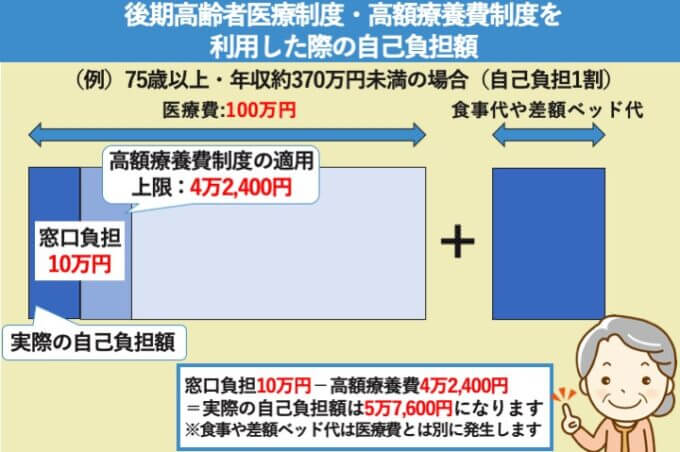

病院での終末期医療費用

病院で最期を迎える場合にかかる費用は、通常の入院と同じです。入院費用は、「医療費(医療保険の適用)+食事代+病衣やおむつ代などの雑費+差額ベッド代」で計算されます。医療費に関しては、後期高齢者医療制度や高額療養費制度などの対象です。年齢や所得などに応じて、自己負担額の上限が決められています。高額療養費制度を利用するには、高額療養費支給申請書を提出しなくてはなりません。

ホスピス・緩和ケア病棟の終末期医療費用

病院の中でも、厚生労働省から「緩和ケア病棟」として承認を受けている病棟で最期を迎える場合には、費用が異なります。

入院料は、入院期間によって異なります。入院料には健康保険が適用されますので、この金額の1〜3割が実際の負担額ですが、高額療養費制度を使うことで所得に応じた月の上限額に抑えることが可能です。1日あたり以下の金額がかかります。

| 30日以内 | 51,070円 |

| 31~60日 | 45,540円 |

| 61日以上 | 33,500円 |

この入院料に加え、食事代、差額ベッド代、病衣やおむつ代といった諸経費が追加されます。

介護施設

お看取りまで対応している介護施設も増えています。介護施設は、介護士や理学療法士などの専門スタッフが多く在籍しているため、日常生活にサポートが必要になった方でも安心して過ごせる点がメリットです。また、病院と異なり、有料老人ホームなどでは、さまざまなイベントやレクリエーションで入居者同士の交流をはかっている点もよいでしょう。ご家族との面会時間はやや限られますが、寂しさを感じにくい環境といえます。

ただし、「入居待ち」になることが多く、希望した施設には入れないことも少なくありません。病状が悪化した場合には病院へ搬送され、病院での看取りになる可能性もあります。また、病院や在宅に比べると費用が割高になることもあります。

介護施設での終末期医療費用

施設での終末期医療の場合は、費用にかなりの幅があります。施設の.ある場所や部屋の種類などにより、施設の居住費に15〜30万円ほどかかることが多いです。介護保険が適用される施設であれば、施設の居住費は1〜3割の自己負担額ですみます。それに加え、医療や介護に関わる費用が、所得に応じて5〜25万円ほどです。施設へ入ることをお考えの際には、だいたいの予算をお伝えいただけると施設探しがスムーズにすすみます。

在宅

訪問診療や訪問看護などのサポートを受けながら、ご自宅で過ごすことも可能です。担当のケアマネジャーが、個々人の状態に合わせたケアプランを作ります。介護保険や医療保険のサービスを組み合わせることで、日中の多くの時間帯で看護師や介護士のサポートを受けられます。想像しているよりは、ご家族の介護負担が少なくて済むかもしれません。「自宅は無理だろうな」とはなから諦めず、ご自宅で過ごすご希望があれば一度ご相談ください。

ただし、病院や施設で過ごすことに比べればご家族の介護負担が多いほか、病状によっては訪問診療などが増え、費用負担が問題になることもあります。

在宅での終末期医療費用

2週間に1回(月に2回)の訪問診療を受ける場合でご紹介します。

| 在宅患者訪問診療費 ※1 | 1回あたり8,800円 |

| 在宅時医学総合管理費 ※2 | 1か月あたり54,000円 |

| 薬代 | |

| 合計 ※3 | 8,800円×(訪問診療の回数)+54,000円+薬代 |

※1:ご自宅で療養される患者さまを定期的に訪問し、治療するにあたっての費用。

※2:在宅療養中の患者さまの全身状態を、計画をたて総合的に管理するための経費としてお支払いいただくもの。

※3:保険適用となるため、実際のお支払額は1〜3割

訪問診療をしてくれるクリニックによっては、交通費の実費分の負担がかかる可能性もあるので、確認してください。このほか、訪問看護・訪問介護を利用する場合は、それらの費用もかかります。医療保険・介護保険のどちらを使うか、介護度(要介護・要支援)の違い、サービスの回数などによって費用が決められますので、担当のケアマネジャーと相談が必要です。ご家族で介護をする時間を増やすことで費用負担を抑えられる、という点は病院や施設とは異なります。介護保険を利用した場合、訪問看護の自己負担上限額は、月に約5000円〜40000円ほどです。

ご自宅での終末期医療には、他にも以下のようなものに費用がかかります。

・介護ベッドや車椅子など、福祉用具の準備(購入またはレンタル)

・オムツなどの消耗品

・自宅のリフォーム費用(バリアフリー化、手すりをつけるなど)

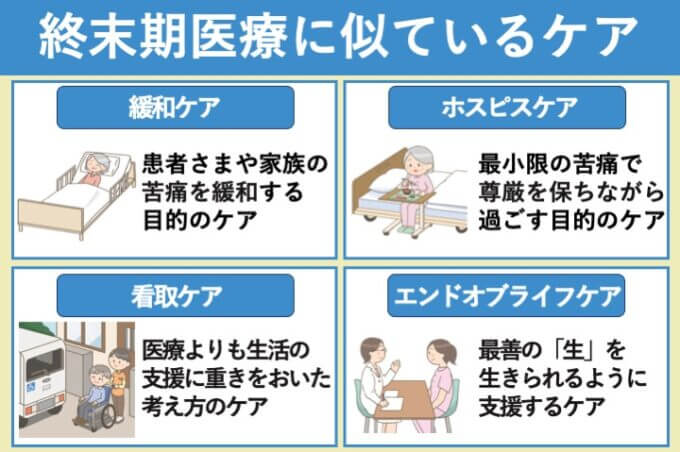

終末期医療(ターミナルケア)に似ているケアとは

終末期医療と似たような言葉がいくつかあります。どれも「よりよく生きる」という点を重視した言葉です。簡単に、違いをご紹介します。

緩和ケア

緩和ケアは、生命を脅かすような病気が診断されたときから、積極的な治療とも並行しておこなわれます。患者さまや家族の苦痛を予防・緩和することを目的にしたケアです。

緩和ケアについても人生の終末期におこなわれるものだと勘違いされている方が多いですが、終末期医療よりもずっと長い期間にわたっておこなわれます。精神的なケアも大切にされていますが、身体的な苦痛を取り除くための医療行為に重きが置かれている点が特徴的です。

「緩和医療専門医」「緩和ケア外来・緩和ケア病棟」はまだまだ少ないですが、かかりつけ医師や通常の外来でも緩和ケアを受けることができます。

ホスピスケア

余命が短いと明らかになった患者さまやそのご家族に対して、苦痛を最小限に、人間としての尊厳を保ちながら過ごす目的でおこなわれるケアのことです。キリスト教の理念に基づいて、イギリスで始まりました。該当する期間は終末期医療(ターミナルケア)よりも短いです。緩和ケアと非常に似た考え方で、緩和ケアの延長線上と考えるとわかりやすいでしょう。

看取りケア

看取りケアは、死が避けられない状況の患者さまに対して、心や体のさまざまな苦痛をやわらげ、「尊厳のある生活」を支援することです。医療行為というよりは、生活の支援に重きを置いた考え方で、施設や自宅で過ごす方が対象になります。

エンドオブライフケア

エンドオブライフケアはとても幅広い概念で、健康状態や死が近いかどうかに関わらず、「人生のおわり」について考えるすべての人が最善の「生」を生きられるように支援することです。

終末期に家族が出来ること

終末期とは、病気などが進行し治療による回復が見込めない時期のことです。「私たち家族には何もできない」という感情を持ってしまうこともあるかもしれません。しかし、実際には家族が出来ることは沢山あります。

終末期に家族が出来ることには、

- 顔を合わせる時間を増やす

- 本人のやりたいことを尊重する

の2つがあります。それぞれについて詳しく解説していきます。

顔を合わせる時間を増やす

本人と家族が顔を合わせる時間は、とても重要です。終末期にはストレスや孤独感を感じたり、家族へ迷惑をかけていると落ち込んだりすることが多くあります。

気弱になった時に家族が近くに居てくれたら、本人は言いたいことをすぐに伝えられます。家族と過ごした思い出や、何気ないことを話して穏やかな気持ちになることもあるでしょう。家族が近くにいるだけで、本人は安心感を持って過ごせるのです。傍にいるのが辛いと感じる時もあるかもしれませんが、顔を合わせる時間を増やすように心がけるとよいでしょう。

本人のやりたいことを尊重する

本人が「やりたい」と思っていることを尊重することも重要です。「やりたいと思いながら実行できなかった」ことがあるかもしれません。どんなことをしたいか、本人に聞いてみましょう。

「夫婦で魚釣りをしたい」「家族でゴルフに行きたい」など本人がやりたいことがあれば、実現に向けて積極的に応援するのです。もちろん体調管理も重要なので、主治医や看護師と相談しながら計画することをお勧めします。

終末期医療(ターミナルケア)の現状と問題点

高齢化のすすむ日本では、亡くなる方の人数も年々増えています。

調査によると、半数の方はご自宅で最期を迎えることを希望されていますが、実際には約75%の方は病院で亡くなっているのが現状です。個々人の希望や家族の願いを反映した、その人らしい終末期を過ごしていただくためには、在宅医療や訪問介護などのリソースが足りていません。

「病気を治す」「延命する」というところから一歩離れ、看護や介護などの手を借りて「生活の質を高める」「自分らしく生きる」という部分を重視するのが終末期医療。イギリスやアメリカではホスピスなど終末期を過ごす場所が普及していますが、日本ではまだまだです。国は、施設や在宅での終末期医療を普及させようと方向性を打ち出しているところですので、患者さまやご家族も、少しずつできることを準備してください。

・厚生労働省. 「第1回 人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会」.https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000173560.pdf, (参照2022-11-09)

・日本医師会 生命倫理懇談会. 「終末期医療に関するガイドラインの見直しとアドバンス・ケア・プランニング(ACP)の普及・啓発(令和2年5月)」.https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20200527_3.pdf, (参照2022-11-09)

元気なうちから終末期について話し合おう

今この記事を読んでいる方は、ご自身やご家族の介護問題や、最期の過ごし方について悩まれているのでしょう。これをきっかけに、自分や家族の「最期の過ごし方」について話し合ってみませんか? どうするのが最善なのか決めかねているときには、かかりつけ医や看護師などのスタッフに相談してみてください。

著者プロフィール